|

|

|

有害信息举报

|

|

|

有害信息举报

在日本动漫里,“酒鬼大人” 是很常见的角色类型 —— 他们总把酒壶或酒瓶揣在手里,说话带着酒气,时而精神恍惚地胡言乱语,时而做出夸张搞笑的举动,这种 “酒鬼属性” 往往被当作调节剧情的趣味设定。

但最近,日本网友却因一个欧美宅宅的讨论,开始思考这种角色认知的 “文化落差”:在日本宅宅眼里,这类角色多是 “搞笑担当”,看个乐呵就过了;可在欧美宅宅看来,他们的 “嗜酒” 根本不是趣味,而是 “酒精成瘾” 的信号,角色背后藏着的压抑与痛苦,既可怜又该及时寻求医生帮助。

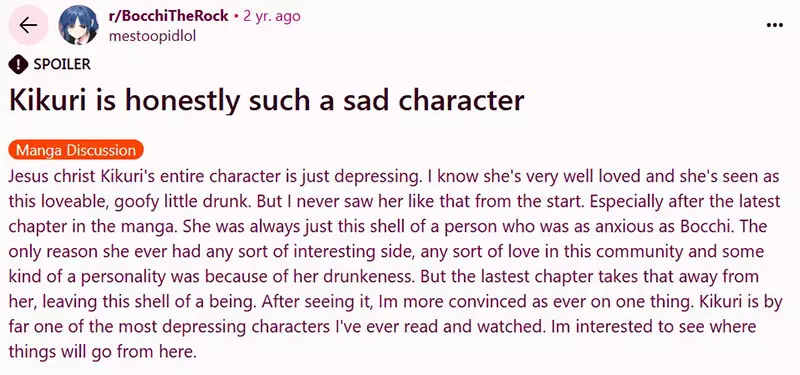

这场讨论的导火索,是两年前美国 Reddit 论坛上一篇关于《孤独摇滚!》的帖子。最近这篇帖子在日本社交平台传开,让不少日本网友第一次意识到 “认知差异” 的存在。

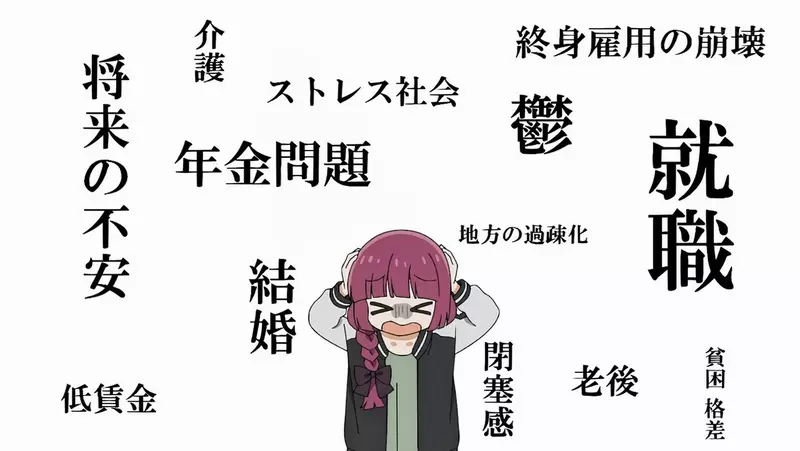

帖子里,欧美宅宅们聚焦于角色广井菊理 —— 在动画中,广井菊理常以 “爱喝酒的可爱搞笑角色” 形象出现,但欧美网友却觉得,这层 “搞笑面具” 下,是她空虚的内核:她似乎只能靠喝酒来维持 “有个性” 的表象,用酒精麻痹自己,一步步陷入酒精成瘾的循环里。在他们看来,广井菊理不是 “搞笑担当”,而是全剧最压抑、最让人难过的角色,甚至有人认真分析她是否还藏着其他精神困扰的迹象。

这篇帖子传到日本后,立刻引发了日本网友的热烈讨论:为什么同样是广井菊理,日本人大多只看到 “喝酒很搞笑”,欧美却会较真 “酒精成瘾的严重性”?

不少日本网友也开始反思自身的认知:有人说 “懂了酒精成瘾是什么之后,再看菊理根本笑不出来,就算动画用搞笑风格拍,也觉得她该去看医生了”;有人直言 “日本人对酒精成瘾确实太不敏感了,甚至有点宽容过头”;还有人提到 “毕竟最早把酒精成瘾当成一种疾病看待的是美国,欧美影视作品里也常认真描写酒精成瘾的问题,可能他们更习惯从这个角度看角色”。

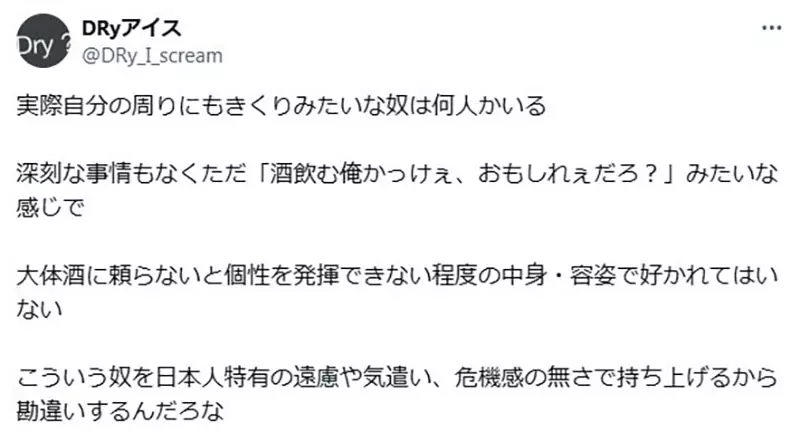

也有网友结合现实观察补充:“我身边就有像菊理的人,没什么特别的闪光点,只能靠喝酒装出‘有趣’‘帅气’的样子,离了酒就没存在感,也没人真的喜欢。但日本人总碍于客气,不会点破,反而捧着他们,让他们误以为自己这样很受欢迎,其实是缺乏危机感。”

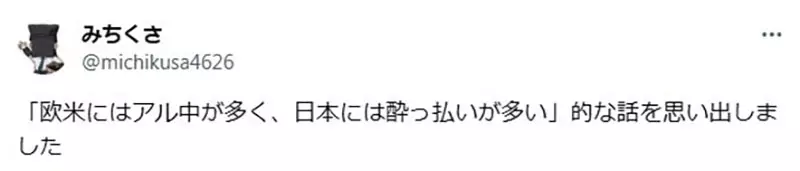

还有人总结这种文化差异:“有人说‘欧美酒精成瘾的人多,日本酒醉闹事的人多’,或许正因为这样,欧美对‘成瘾’更警惕,日本却容易把‘喝酒’当成日常小事。”

经这么一讨论,不少日本网友都表示,以后再看动漫里的酒鬼角色,再也没法单纯抱着 “好笑” 的心态了 —— 那些看似夸张的喝酒举动背后,或许藏着角色没说出口的痛苦,而这种 “文化视角” 的差异,也让大家重新看到了动画角色解读的更多可能。

可能感兴趣

本周最赞

奇葩囧闻

- 01 动漫角色每日庆生帖2025.9.24 0

- 02 孩子的热爱被禁止?《更衣人偶坠入爱河》让网友直呼有共鸣 0

- 03 每周P站美图推荐——女忍特辑 0

- 04 《忍者和极道》&《忍者与杀手二人组》联动视觉图公开! 0

- 05 魔法少女吐露恋爱真心话!《即刻垮台的魔法少女圣》开始连载 0

- 06 TV动画《碧蓝之海》第三季正式宣布制作! 0

- 07 《野蛮公主——身着水手服的公主整顿乱象记》开始连载 0

- 08 动漫角色每日庆生帖2025.9.25 0

- 09 《猗窝座再来》全球票房破823亿日元 成日本电影全球新王者! 0

- 10 【二游新闻速递】《FGO》日服9月24日更新部分情报汇总 0

- 01 生成式AI海报引争议 日本岩手县秋祭宣传图遭批 0

- 02 动漫角色每日庆生帖2025.9.1 0

- 03 8.25~8.31热门新闻一览 0

- 04 《咒术回战》作者芥见下下再启新作!携手岩崎优次推短期连载 0

- 05 乃木坂46双主演!《逃避现实二人组》改编电视剧定档10月 0

- 06 从漫画完结到动画官宣!藤卷忠俊《杀手青春》2026年动画开播 0

- 07 十二星座近期运势(2025年9月第1周) 0

- 08 动漫角色每日庆生帖2025.9.2 0

- 09 石田彰角色共享海报姿势? EVA与鬼灭海报神同步 0

- 10 票房势不可挡!《鬼灭之刃剧场版 猗窝座再来》登日本影史第三 0